Prompt

Golden rays of light stream down from above, creating a magical display of colors and dancing particles. Three small figures stand transfixed by the spectacular show, their silhouettes perfectly framed by the warm, ethereal glow. Soft watercolor effects blend seamlessly with geometric light patterns, creating a dreamy atmosphere that captures the pure joy of childhood discovery. The scene radiates warmth through its gentle palette of creams, pinks, and touches of sky blue, embodying the perfect balance of science and magic.

卷首语

美国加州理工学院的科学家们通过对学生进行扫描监测,发现当学生在引发好奇心时,大脑里的「尾状核」会被激活,而尾状核里详细分布着传递多巴胺的神经元

也就是说,好奇心被激发时,会同步刺激尾状核,然后分泌让我们快乐的多巴胺,进而让我们产生愉悦感

好奇心本来会为我们带来愉悦感,但是为什么随着年龄的增长,会越来越感觉到自己对未知的事物不再有好奇的探索欲,自己的好奇心逐渐消失了

为什么好奇心会消失?

神经科学研究表明,人类大脑在6岁时突触连接达到峰值,随后通过「突触修剪」淘汰低效神经通路。这种生理机制不仅影响神经发育,更隐喻着社会化的双重代价——时间不仅修剪了冗余神经连接,也修剪了我们对世界的开放性。这种修剪具体表现在两个方面

第一种是被岁月修剪:规训下的认知闭环

《工作、消费主义和新穷人》揭示了一种现代性困境:当 KPI、OKR、SOP 成为职场圣经时,我们逐渐异化为「工具化存在」

比如这样一个经典的自述场景:

每天处理 10 份 PRD 文档,跟进 5 场需求评审会。三年后我发现,自己变成了只会画原型图的工具人,连用户调研都要依赖问卷模板

标准化流程在提升效率的同时,也切断了创造力的养分供给。神经科学家发现,长期执行重复任务会导致前额叶皮层活动减弱,这正是「思维僵化」的生理基础

第二种是被技术取代:即时满足的认知短路

搜索引擎实现「心想事成」,短视频平台打造「信息茧房」,现在技术的发展,正在截除掉我们拥有的一些东西

- 空间截除:比如地图 APP 抹去了迷路的惊喜感

- 过程截除:知识付费课程压缩了探索的顿悟时刻

就像用任意门直达富士山顶,却永远错过了山腰的忍野八海与河口湖的晨雾,技术便利以剥夺认知跃迁必需的信息摩擦为代价

如何重建我们的好奇心?

方式一:被动获取信息,转变为主动获取信息

被动信息接收如同食用预制菜,主动获取才是私厨料理。主动获取信息的方式有两种

- 订阅优质的信息源:其中我最推荐 RSS 和 Newsletter

- 主动搜索:带着问题去探索,而不是被算法推送

方式二:培养信息缺口和「舌尖状态」

如果你已经完全掌握一件事的所有信息,你会觉得很无聊,不愿继续探索;如果一件事,你完全不知道,从零开始学,你也产生畏难情绪,没有好奇

「舌尖状态」是指你已经知道了不少,但是还差一点信息就能揭晓答案,但是就是这么一点,会让你感觉不完整,产生补全的冲动,这时你的好奇心就被激发了

可以通过以下方式找到自己的「舌尖状态」:

- 阅读时主动提出问题,而不是直接寻找答案

- 尝试用不同方式解释同一个概念

- 定期回顾笔记,总会发现新的连接或者是缺少的部分

方式三:警惕自己的下意识思维

自己在看到某个新 APP 的时候,经常会有一个”这不就是个 xxx”,然后代入自己的思维定势,这种思维定势会阻碍我们发现新事物的独特价值

每当自己有这种想法的时候,可以提醒自己:

- 遇到新事物时,先观察其独特之处

- 尝试理解其设计理念和目标用户

- 记录自己的第一反应,并反思其合理性

- 定期回顾这些记录,分析自己的思维模式变化

相关链接

内容推荐

【AI】构建生成式 AI 应用的工程陷阱

陷阱一:不一定需要生成式 AI

- 生成式 AI 并非所有问题的万能解决方案,许多问题可以通过更简单、更便宜的方法解决

- 技术的新颖性不应掩盖问题的本质,尤其是在有其他更可靠解决方案的情况下

陷阱二:混淆「坏产品」与「坏 AI」

- AI 技术的成功往往取决于产品设计,而非技术本身。比如,LinkedIn 的聊天机器人在技能匹配评估中,用户更希望得到帮助性建议,而不仅仅是正确性建议

- AI产品的差异化在于用户体验,而不是技术

陷阱三:从过于复杂开始

- AI 应用开发中,过早引入复杂技术框架可能导致不必要的麻烦

- 许多团队在初期过度依赖复杂的框架或工具,如向量数据库或微调模型,而忽略了更简单的解决方案

- 技术复杂性应在必要时引入,而非作为默认选择

陷阱四: 过度依赖早期成功

- 早期成功可能误导团队,低估后续改进的难度

- 从演示到产品的过渡往往比预期更具挑战性,尤其是在处理幻觉、延迟和工具调用等问题时

陷阱五:忽视人类评估

- AI 评估并非完全可靠,必须通过人类专家的日常评估来验证

- 人类评估不仅能发现 AI 评估的偏差,还能提供用户行为的深入洞察

相关链接

【产品】如何为产品定义价值

价值不是一个单一的指标,而是一个多维度的概念,这些维度相互交织,共同决定了用户对产品的整体感知

第一个纬度:功能价值

- 产品是否满足特定需求或解决特定问题?

- 功能性是价值的最基础层面

- 比如:滴滴通过提供便捷的打车服务,解决了用户在城市中快速找到交通工具的需求;

第二个纬度:财务价值

- 产品的价格是否合理,是否物有所值?

- 财务价值是用户在成本与收益之间的权衡

- 比如:小米以「性价比」著称,通过提供高性能但价格低廉的智能手机,吸引了大量预算有限但追求性能的用户

第三个纬度:社会价值

- 产品是否帮助用户建立联系或提升社会地位?

- 社会价值体现了产品在社交网络中的作用,例如通过高端品牌传递身份认同

- 比如:iPhone 不仅是一款功能强大的智能手机,更是一种身份象征,拥有 iPhone 的用户常被视为追求时尚和科技前沿的人群

第四个纬度:心理价值

- 产品是否让用户感到满足和自我实现?

- 心理价值关注用户的情感和内在需求,比如幸福感和归属感

- 比如:用户通过亲手组装宜家家具,获得了成就感和满足感,这种心理价值使得用户更加珍视这些家具

相关链接

【技术】微内核架构设计方案

什么是微内核架构?

- 就是插件系统,比如 VSCode、Chrome 等应用,Webpack、Vite 等工具

- 软件的核心部分被称为微内核,或者宿主程序

- 插件则是独立的模块,可以独立开发并在宿主应用程序中加载和执行

微内核架构的优点

- 灵活可扩展:可以根据需要添加、修改、删除插件,不用修改核心代码

- 代码重用和模块化:插件作为独立的模块,可以在不同应用独立使用

- 降低耦合性:核心代码和插件相互独立,降低耦合性,不同模块也更容易维护

- 性能和资源优化:运行时加载插件,节约内存和计算资源

微内核架构设计方案概述

- 插件与主程序之间的接口:包括插件的初始化方法、执行方法、事件监听等

- 插件加载方式:比如惰性加载,按需懒加载等,好的加载时机把控,可以提升系统性能

- 插件注册和管理机制:管理已加载的插件列表,当插件加载完成后,将其注册到主程序中

- 事件通信机制:可以使用自定义事件、发布订阅模式或观察者模式

插件设计的三种常见方案

- 管道式方案:将插件按照一定的顺序排列,按照顺序依次处理插件,就像一个流水的管道一样。比如 CI/CD 流水线、云服务部署等方案

- 洋葱式方案:同样是按照顺序处理插件,但是增加了一个后置返回的流程,像洋葱一样从外到内,再从内到外,相比管道式方案更加灵活。比如 Koa、Express 等前端框架

- 事件式方案:主程序通过触发事件通知插件,插件注册事件监听器,在事件被触发时执行相应的功能,最为灵活也最为复杂。比如 Tapable 基于发布订阅者模式实现的插件机制

VSCode 在插件设计的优秀之处

- 通过沙箱实现隔离性:避免插件崩溃、安全性等问题影响主程序稳定性,每一个插件都启用一个 Webworker 运行

- 通过 proxy 通信:利用 Proxy 代理将方法的调用,转换成远程消息的发送

相关链接

【观点】「个人成长」行业的另一面

一篇很有意思的观点分享,从商业化的角度分析了「个人成长」这个行业背后消极的一面:真正的个人成长并不能通过商品化的解决方案实现,它依赖于孤立感的存在,却声称提供连接的解决方案

个人成长行业每年创造超过130亿美元的收入,成为一个庞大的商业领域。然而,与其承诺的「个人成长」目标相反,人们的抑郁、焦虑和孤独感却在持续上升。这一行业的增长与社会信任和社区参与的下降密切相关,形成了一个「盈利的痛苦循环」

通过将正常的人类情感(如悲伤、焦虑)重新定义为需要解决的问题,个人成长行业成功地将这些情感商品化。行业的核心策略是让消费者感到不满,并提供「解决方案」。当这些解决方案失败时,又会推出新的产品,从而形成一种永无止境的消费模式

随着社区中心的关闭和宗教参与的减少,生产力应用和在线课程等个性化产品迅速崛起。这种转变削弱了传统的社会支持系统,导致人们更加孤立和不满

技术平台(如冥想应用、在线课程)和资本投资(如独角兽级别的公司)推动了个人成长行业的扩张。然而,这些工具的核心目标并非促进人际关系,而是进一步孤立个体,从而为行业创造更多的盈利机会

疫情期间,个人成长行业的表现尤为突出。在全球危机中,行业通过销售”提升自我”的理念实现了巨大的商业成功,但同时也加剧了社会孤立和心理健康问题

古老的智慧(如冥想)被简化为商业产品,而真正的个人成长则被忽视。行业通过强调「个体优化」而非「社区责任」,进一步削弱了人类的社会联系

相关链接

工具推荐

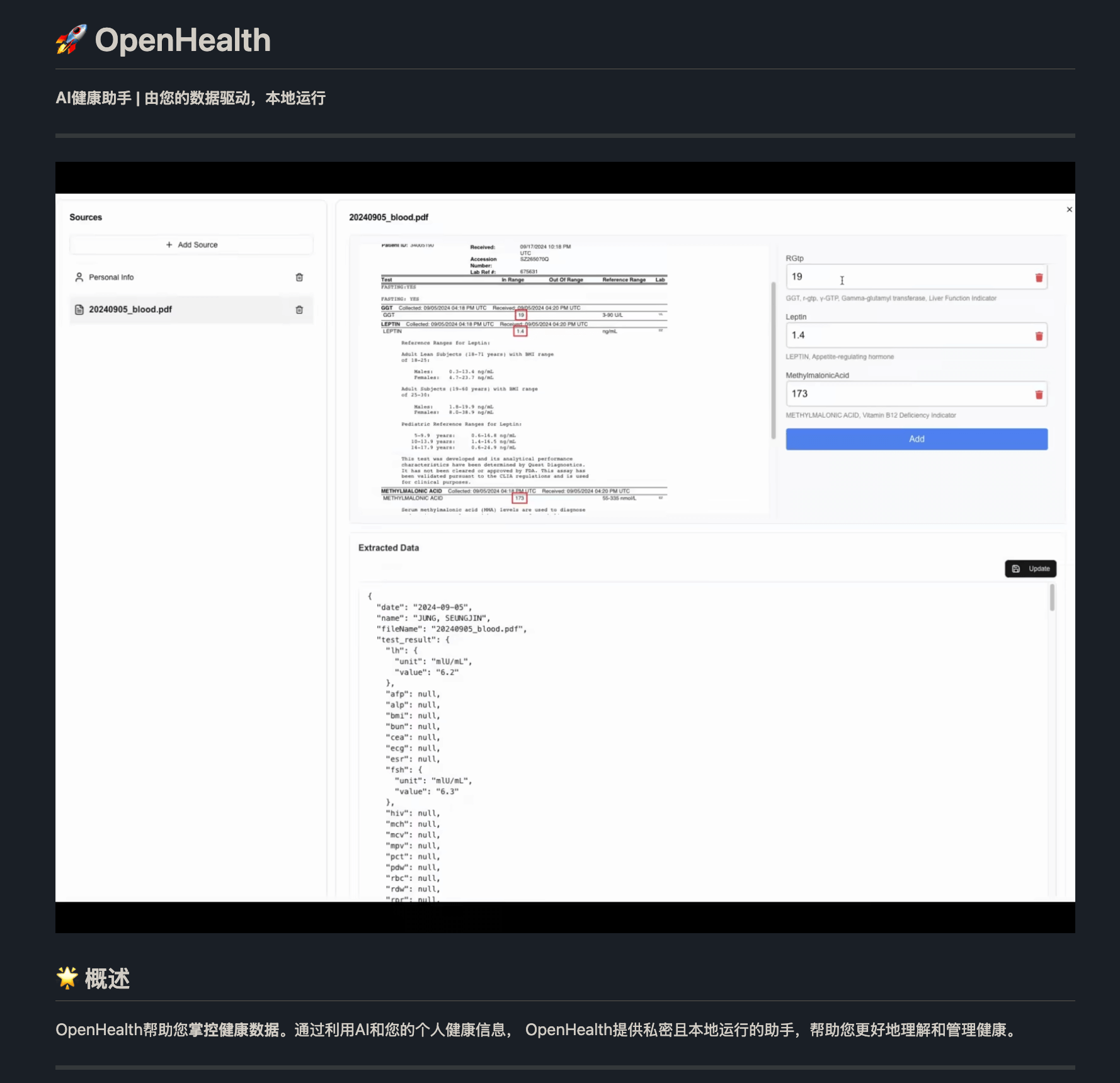

- open-health:通过 AI 管理健康信息,可以部署到本地运行

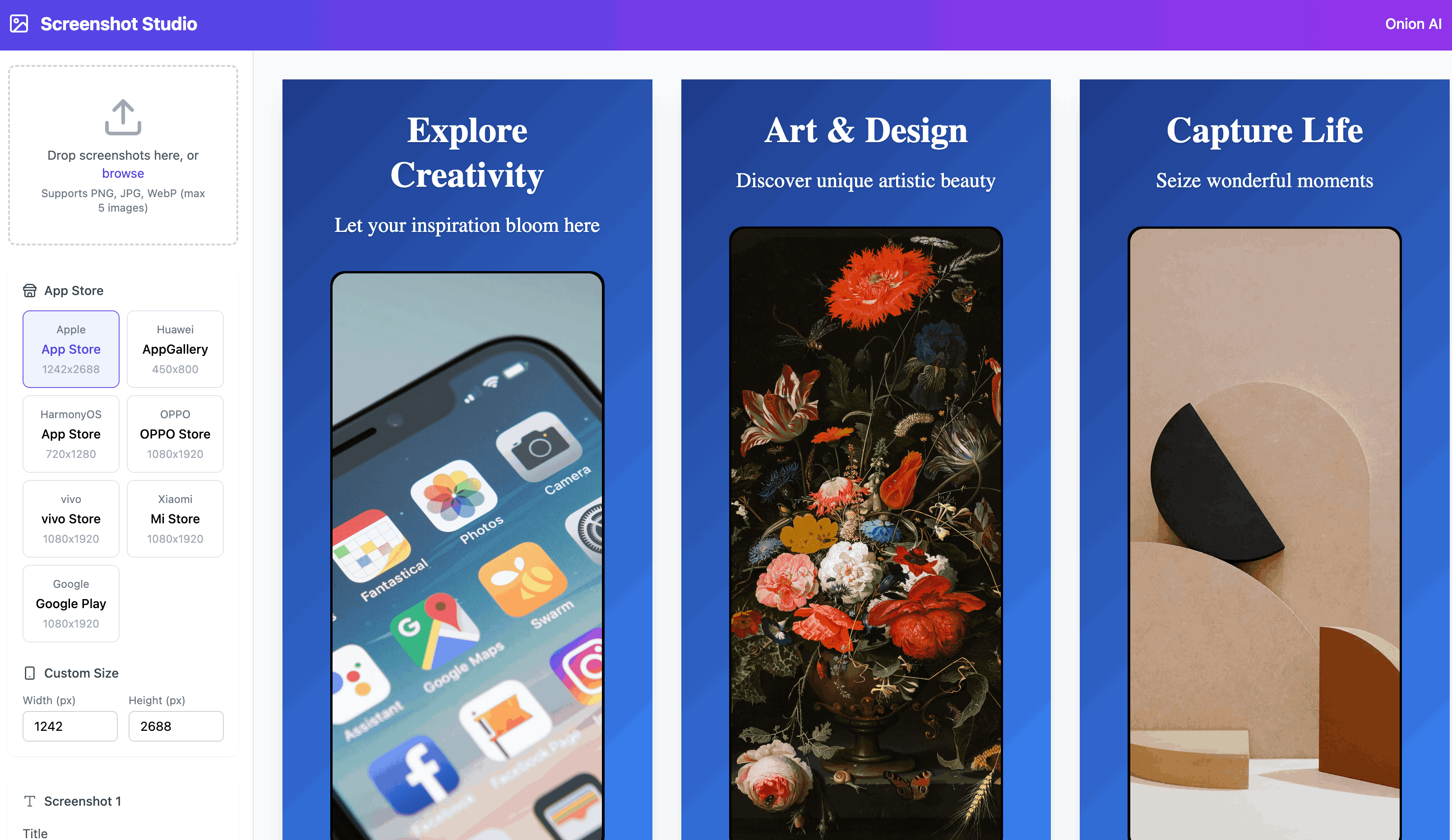

- Screenshot Studio: 一个制作苹果 App Store 介绍图片的工具

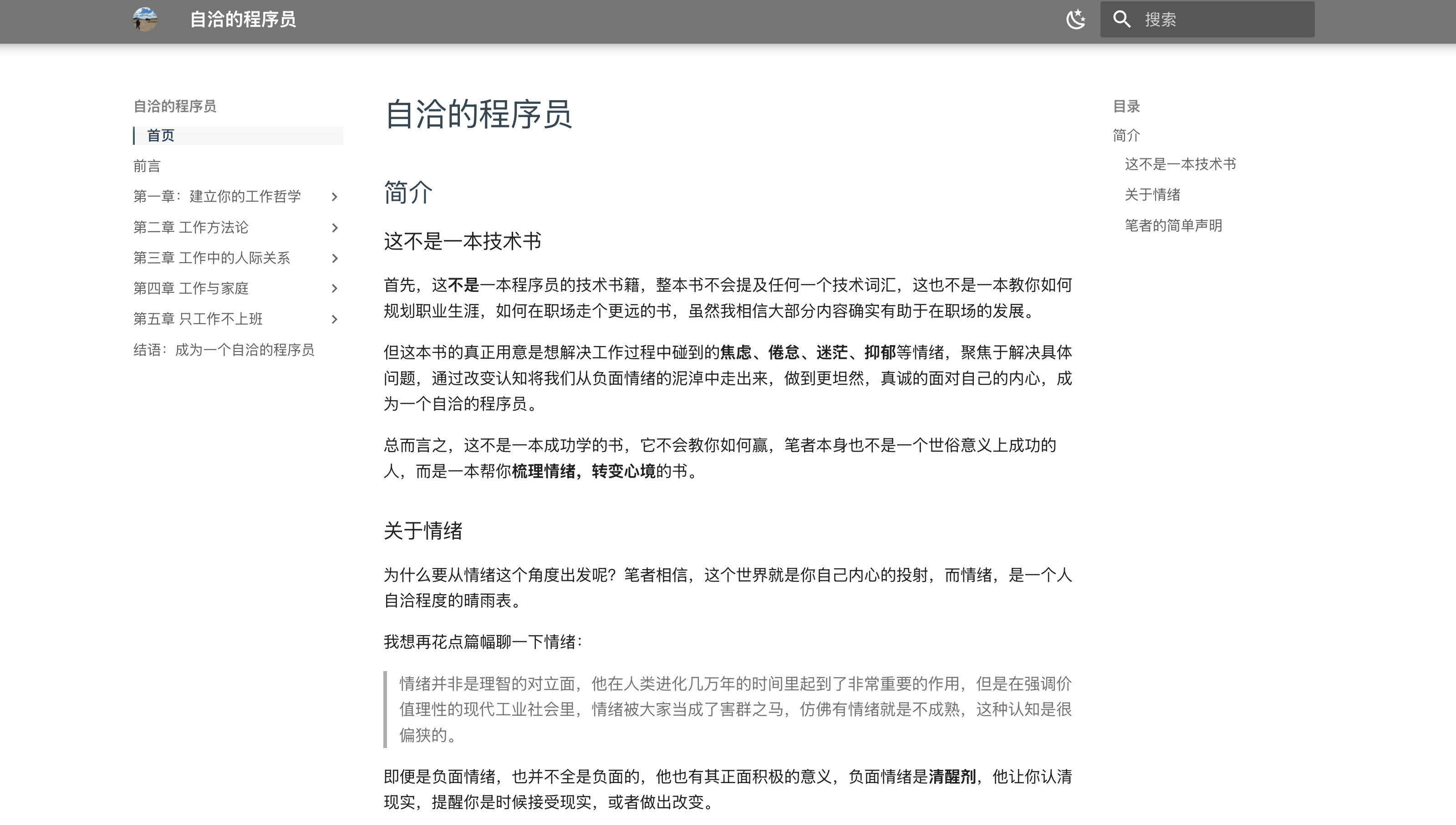

- 自洽的程序员: 一个关注程序员心理健康的书,很多建议很有价值

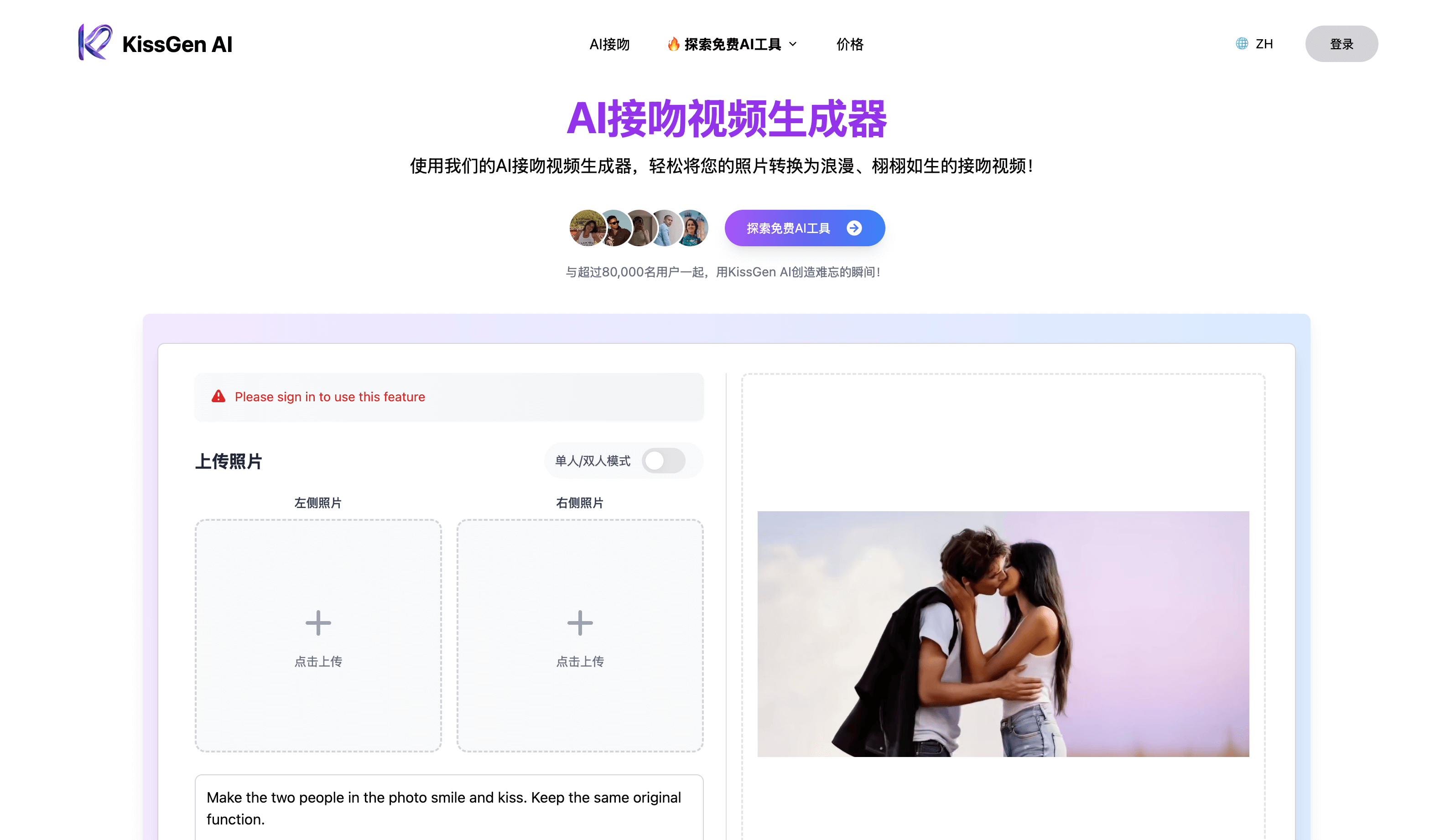

- KissGen AI:AI 接吻视频生成器,很有意思

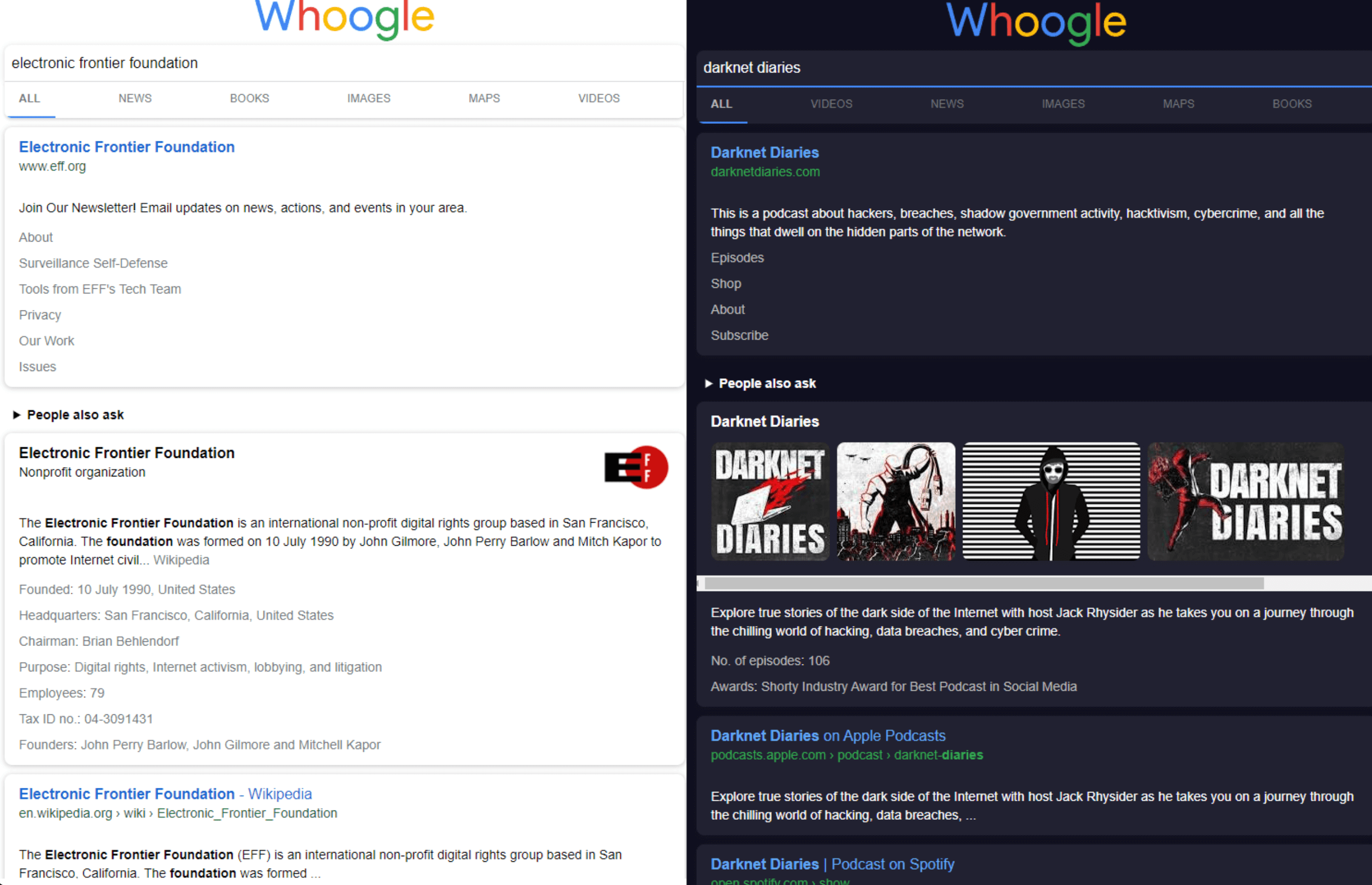

- whoogle-search:一个开源自托管、无广告、尊重隐私的的搜索引擎